L’hormèse est un concept fondamental en biologie, décrivant comment un organisme peut se renforcer face à un stress modéré et intermittent. Cette idée, bien qu’ancienne, est aujourd’hui redécouverte à travers diverses pratiques comme l’exposition volontaire et contrôlée au froid. Ce principe d’adaptation, qui s’applique à de nombreux domaines allant de la nutrition à l’exercice physique, est un levier puissant pour optimiser la santé et la résilience de l’organisme.

Quelles sont les origines et l’évolution de ce concept, son interprétation moderne à travers les dernières recherches scientifiques, et son application spécifique à l’exposition au froid et aux exercices de respiration ?

Origines et Fondements de l’hormèse

Définition et historique

Le concept d’hormèse provient de la toxicologie et de la biologie cellulaire. Il repose sur l’observation :

Qu’une faible dose de stress peut induire une réponse adaptative bénéfique, alors qu’une exposition excessive devient toxique.

L’un des premiers à formaliser ce principe fut Hugo Schulz au 19ème siècle, qui démontra qu’un poison à faible dose pouvait stimuler la croissance de levures.

Principe biologique de l’hormèse

L’hormèse repose sur plusieurs mécanismes biologiques :

- Activation des systèmes de défense cellulaire : production accrue d’enzymes antioxydantes, stimulation des protéines de choc thermique (HSP), et activation de l’autophagie,

- Optimisation du métabolisme : amélioration de la gestion énergétique et renforcement des mitochondries,

- Renforcement de la résilience systémique : meilleur équilibre entre le système nerveux sympathique et parasympathique, réduisant les effets néfastes du stress chronique.

C’est un modèle qui est visible dans de nombreux domaines :

- L’entraînement sportif : un stress physique contrôlé améliore la performance et la récupération,

- La restriction calorique : de courtes périodes de jeûne stimulent la longévité cellulaire,

- Les agents pharmacologiques : certains médicaments ou molécules végétales exercent des effets bénéfiques à faible dose mais deviennent toxiques à forte concentration.

L’hormèse à la lumière des dernières avancées scientifiques

Aujourd’hui, l’hormèse est étudiée sous l’angle de la biologie adaptative et du stress contrôlé. Des recherches récentes montrent que l’adaptation ne repose pas uniquement sur des mécanismes biologiques, mais aussi sur des facteurs psychologiques, notamment l’intention et la perception du stress.

L’importance de l’intention et du mental dans l’hormèse

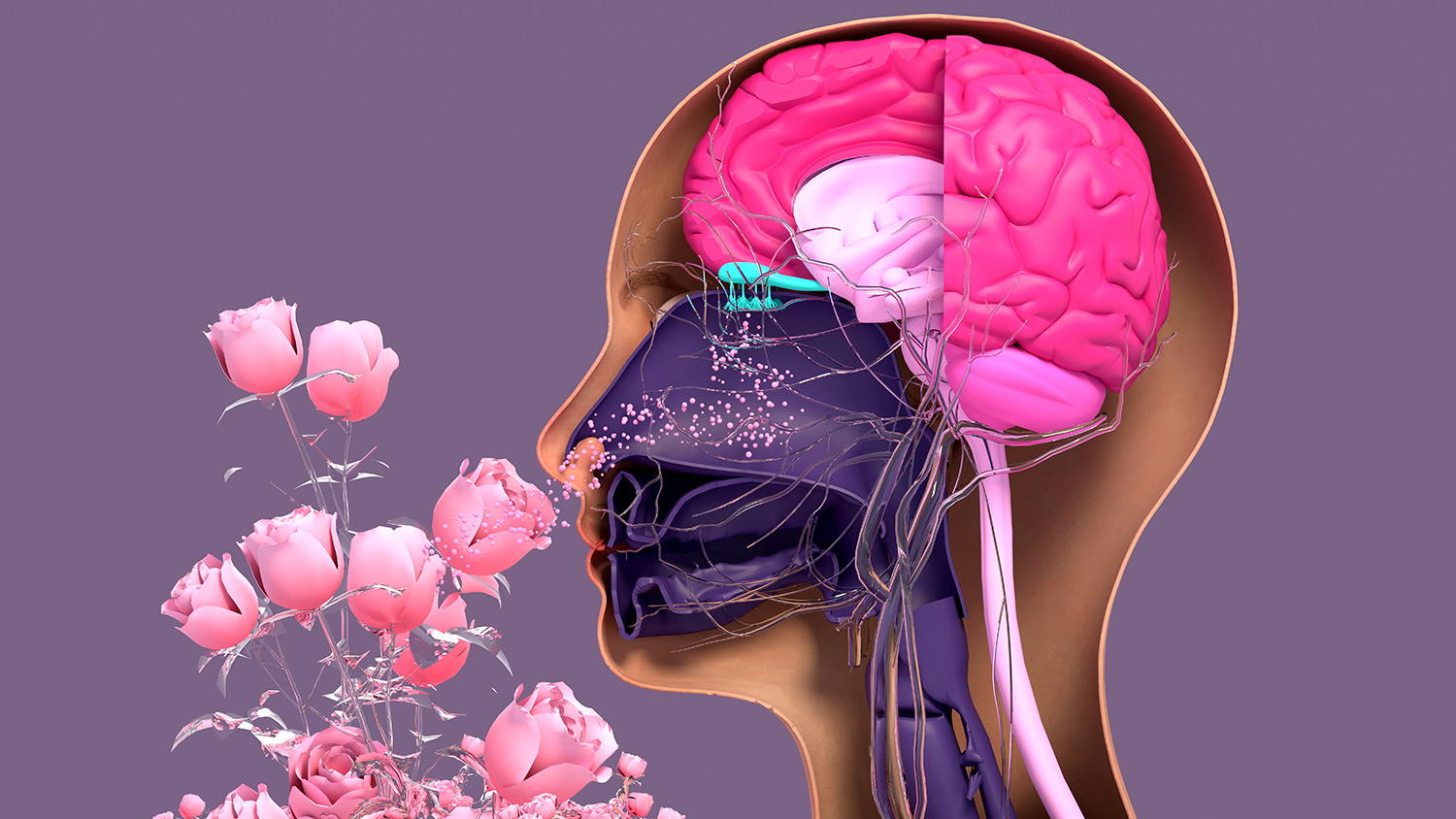

- Neurosciences et perception du stress : des études ont démontré que la manière dont une personne perçoit un stress influence sa réponse biologique (une intention positive face à un stress perçu comme un défi peut maximiser les bénéfices adaptatifs),

- Effet placebo et adaptation : l’état d’esprit influence directement l’adaptation au stress (une personne convaincue des bienfaits d’une pratique hormétique tire davantage de bénéfices physiologiques),

- Rôle du nerf vague : la gestion du stress passe aussi par l’activation du système nerveux parasympathique via la respiration et la relaxation, réduisant ainsi l’impact négatif du stress.

Ces découvertes nous amènent à considérer l’hormèse comme un processus holistique intégrant corps et esprit.

L’hormèse et l’exposition volontaire au froid

L’une des applications les plus spectaculaires de l’hormèse est l’exposition volontaire et contrôlée au froid. On la retrouve par exemple dans la tradition tummo et dans la pratique du yoga tummo, et plus récemment elle a été popularisée par des méthodes comme celle de Wim Hof qui combinent immersion dans l’eau glacée, exercices de respiration et préparation mentale.

Mécanismes d’adaptation au froid

- Activation du tissu adipeux brun : ce type de graisse permet une thermogenèse adaptative, transformant le froid en source d’énergie et de chaleur corporelle,

- Augmentation des niveaux de noradrénaline et dopamine : cela améliore l’humeur, la vigilance et réduit les inflammations,

- Stimulation des protéines de choc thermique (HSP) : ces protéines protègent les cellules contre le stress oxydatif et améliorent la récupération musculaire,

- Renforcement du système immunitaire : une exposition régulière au froid module la réponse inflammatoire et améliore la résilience face aux infections.

L’importance de la respiration dans l’exposition au froid

Les exercices respiratoires jouent un rôle clé dans l’adaptation au froid en influençant directement le système nerveux autonome.

Ces pratiques permettent d’améliorer la tolérance au froid et de réduire la perception de l’inconfort.

Le mental et l’exposition au froid

L’hormèse dans le cadre de l’exposition au froid ne fonctionne pas uniquement sur un plan physiologique, elle est aussi un puissant outil de renforcement mental.

- Gestion de l’inconfort : en apprenant à rester calme face au froid, on développe une résilience transférable à d’autres situations stressantes,

- Sortir de sa zone de confort : chaque immersion est un exercice d’adaptation mentale,

- Effet sur la concentration et la clarté mentale : le froid aiguise l’esprit et améliore les capacités cognitives à court et long terme.

Conclusion

L’hormèse est un principe d’adaptation fondamental qui trouve aujourd’hui une résonance particulière dans des pratiques modernes comme l’exposition volontaire au froid. Grâce aux avancées scientifiques, nous comprenons mieux son impact non seulement sur le métabolisme et la physiologie, mais aussi sur le mental et la perception du stress.

L’exposition au froid, lorsqu’elle est pratiquée avec une intention claire et accompagnée d’exercices de respiration adaptés, devient un outil puissant de transformation physique et psychologique. Elle illustre parfaitement comment un stress aigu et contrôlé peut renforcer la résilience et améliorer le bien-être global.

Pratiquer l’hormèse au quotidien, c’est embrasser un mode de vie où l’adaptation devient une force, où chaque défi devient une opportunité de croissance.

Prenez une grande inspiration… et osez affronter le froid ! Ou votre stress hormétique à vous !